ブセナ海中公園は、本県の最も重要な観光資源である海を活用した観光施設として1970年8月8日に開業し、今年で50周年を迎えます。

ブセナ海中公園は、本県の最も重要な観光資源である海を活用した観光施設として1970年8月8日に開業し、今年で50周年を迎えます。

名護市市制開始50周年

2000年(平成12年)7月21日~23日、沖縄名護市(部瀬名岬の万国津梁館を主要会場)にて、日本初の地方開催のサミットとして第26回主要国首脳会議(通称:九州・沖縄サミット首脳会合)が開催されました。

名護博物館収蔵

1975年(昭和50年)7月20日 - 1976年(昭和51年)1月18日沖縄県本部町にて、沖縄返還、沖縄県の日本本土復帰記念事業として開催された国際博覧会です。

名護博物館収蔵

1972年(昭和47年)5月15日。27年間のアメリカ占領統治から沖縄(琉球諸島及び大東諸島)が日本国(日本統治)に復帰(返還)されました。

名護博物館収蔵

海中展望塔の建設工事、完成祝賀会、一般公開の様子などを収録している約21分間の記録映像。海中展望塔を建設した日立造船株式会社が企画し、東京福原フィルムスが製作したが、現存しているのはこの映像のみであり、残念ながら画質はかなり劣化している。映像の16分30秒から、1987年8月7日に開催された完成祝賀会の様子が記録されている。琉球政府の屋良首席、沖縄観光開発事業団の渡名喜理事長などの肉声も収録されている貴重な映像である。

※動画は当時の映像なのでノイズが入ります。ご了承の上再生してください

名護市制スタート

琉球切手とは、米軍統治下に琉球郵便が発行した郵便切手。

1948年7月1日より本土復帰までの27年間に248種が発行されており、1970年8月8に海中展望塔の完成を記念して発行された琉球切手が左の切手である。

琉球切手

現在の(一財)沖縄観光コンベンションビューローの前身である沖縄観光開発事業団は、琉球政府の観光政策に即応した観光資源の開発、観光施設の整備、観光事業の振興を図ることを目的に1968年に発足した。

那覇港と泊港の免税売店、屋我地釣センター、旧海軍司令部壕を運営しており、海洋資源を活用した観光開発に取り組んでいた。

当時の状況を詳しく記載した貴重なしおりである。

沖縄アーカイブ研究所が保有している古い8mm映像から編集したブセナ海中公園の記録映像。琉球政府時代、沖縄県の本土復帰、1975年の沖縄国際海洋博覧会など、沖縄観光の歴史とともに歩んできたブセナ海中公園の秘蔵映像である。当時は貝類展示館やプールなども所有しており、子供向けのイベントなども頻繁に開催していた。

※動画は当時の映像なのでノイズが入ります。ご了承の上再生してください

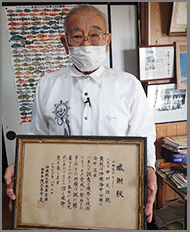

海中造園整備(職業訓練士)中村英雄氏。90歳を超えるとは思えないほどパワフルで、当時の話を懐かしそうに語ってくれました。

2020年11月18日のインタビュー。

ブセナ海中公園の海中展望塔の建設に関わった中村英雄氏に当時の苦労や思い出をお聞きしました。中村氏は沖縄県本部町で育ち、海のプロフェッショナルとして数々の功績を収めた人物です。琉球政府潜水士講師、琉球大学文部技官、沖縄県ダイビング会長などを務め、現在でも沖縄の海にまつわる文化を後世に伝えるため幅広く活動しています。

感謝状を手にする中村氏。

感謝状を手にする中村氏。私が担当したのは海中展望塔の周囲にサンゴを移植する作業で「海中造園」と呼んでいた。展望塔の桟橋付近にはサンゴが多かったが、展望塔の周囲にはサンゴが少なかったので移植する必要があった。瀬底島からエダサンゴやテーブルサンゴを運んできて、展望塔の周りに移植した。サンゴ移植計画は琉球大学の山里清先生が立案し、海中作業は私が行った。

1970年8月7日に海中展望塔の落成式が開催され、その際に海中造園に尽力したと感謝状を頂いた。沖縄観光開発事業団の理事長だった渡名喜守定氏から感謝状を頂き、とても嬉しかった。渡名喜理事長は旧日本海軍の出身で、これからの沖縄は海洋観光だという信念を持っていた人物だった。当時の琉球政府にはそのような考えはなかったので、渡名喜さんがいなければ海中展望塔も海中公園も誕生しなかっただろうと思う。

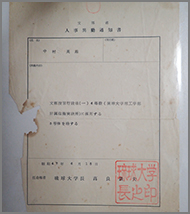

潜水士講座の様子。

潜水士講座の様子。1960年代に沖縄でダイビングをする人間はほとんどいなかった。琉球政府の屋良朝苗主席から相談があり、沖縄県内でダイビング(潜水士)の講習会を開催して私が講師を務めることになった。講師の時給は1ドル92セントで、琉球政府から人事異動通知書をもらったことをよく覚えている。知識がないままダイビングをすると潜水病になる恐れがあるので、ドイツから潜水と医学に関する書籍を取り寄せて勉強した。現在でも潜水士という国家資格があるが、その資格や制度の立ち上げ、試験問題の作成にも私が関わっていた。

当時は沖縄県が本土に復帰する前なので、海上保安庁もいなかった。海難事故が発生すると、警察や消防から私に捜索依頼がきた。私は沖縄本島、離島も含め多くの地域で潜った経験があるので、各地の潮の流れなどを把握していた。

琉球大学理工学部付属臨海研究所に採用された際の通知書。

琉球大学理工学部付属臨海研究所に採用された際の通知書。私は琉球大学の臨海実験所にいた。今では当時の教え子達が多方面で活躍している。市町村の首長になった者もいるし、ダイビングショップやマリン関係の事業を立ち上げた教え子もたくさんいる。

その頃に私が使っていたミーカガン(沖縄で考案された水中メガネ)を今でも大事に保管している。ジャック・マイヨールが訪ねてきて私の家に2泊したことがあるが、ミーカガンを見て感動し、彼が30個ほどのミーカガンをイタリアに持ち帰ったのが懐かしい思い出だ。

その頃に水中で写真を撮りたいという館石昭という人物と出会った。後に日本の水中カメラマンの草分け的存在となるが、当時の彼は陸上の写真家だった。私がダイビングの基本を教えて、また水中では光の性質が空中とは異なることなど、一緒に水中写真の撮影について研究していた。

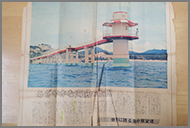

海中展望塔が公開された直後の新聞には、

海中展望塔が公開された直後の新聞には、私の記憶では、オニヒトデが最初に沖縄で大量発生したのは1965年頃、それからサンゴが減ってしまった。関係者が協力して駆除作業をしていたが、大量のオニヒトデを完全に駆除するのは難しい。私より年上のウミンチュによると、オニヒトデは戦前から沖縄に生息していたらしいが、数はとても少なかったので問題とはなっていなかった。環境が変わって、一時的に大量発生したのだろうと思う。

オニヒトデが大量発生してから数年後にブセナ海中展望塔の建設が始まった。展望塔にどうやってサンゴを移植するのか、魚をどのように海中展望塔に集めるのか、いろんな議論があった。展望塔の完成直後の新聞には、このような話も含めて地元紙で大きく取り上げられた。

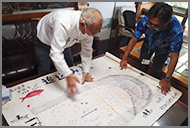

追い込み漁「アギャー」の説明をする中村氏。

追い込み漁「アギャー」の説明をする中村氏。私が担当した海中造園の作業では、サンゴを移植するだけではなく魚がたくさんいるような環境を作るのが大変だった。

私の兄弟もウミンチュだったので、沖縄の方言で「アギャー」という追い込み漁をしていた。アギャーで使う大きな網で海中展望塔をぐるりと囲って、たくさんの魚を展望塔付近にキープして、海中展望塔の窓から見えるようにした。グルクンが最も多かったが、タマン、イラブチャー、チョウチョウウオなども捕獲した。

展望塔の落成式では、移植サンゴに加えてたくさんの魚がいる状況をつくることができホッとしたのを覚えている。

中村氏と聞き手(ブセナ海中公園 玉城所長)

中村氏と聞き手(ブセナ海中公園 玉城所長)昔の沖縄では、海に入るのはウミンチュぐらいで、女性や子供がサンゴ礁の海を覗く機会はほとんどなかった。ブセナ海中公園は、観光客だけではなく地元の方々にも沖縄の海の素晴らしさを理解してもらうための施設でもある。今年で50周年を迎えるが、もっと多くの方にブセナ海中公園に来てもらいたい。

琉球政府時代の沖縄